[머니투데이]송파구 세 모녀, 살 수 있었다?..대통령도 모르는 실상

페이지 정보

작성자 충북광역자활센터

조회 8,620회

작성일 14-03-06 16:50

본문

송파구 세 모녀, 살 수 있었다?...대통령도 모르는 실상

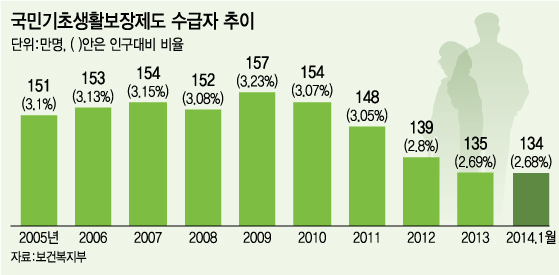

[머니투데이 신희은기자][편집자주] 일본은 선진국임에도 복지체계가 미약해 실직하면 빈곤으로 전락하는 '미끄럼틀 사회'다. 한국은 일본보다 더한 '낭떠러지 사회'다. 페달을 굴리다 멈추면 쓰러져버리는 자전거처럼 한 순간의 사고로 소득원을 잃어버리면 빈곤을 넘어 죽음이라는 극단적 선택에 내몰리게 된다. 최후의 보루라는 국민기초생활보장제도 수급자는 올해 1월 기준 약 135만명. 하지만 여러 제약으로 여기에도 끼지 못하는 사각지대에 100만 명이 훨씬 넘는 사람들이 있다.

[['낭떠러지 사회'①] "도움 요청했다면 더 큰 절망에 빠졌을 것"]

송파구 세 모녀는 집주인에 마지막 월세·공과금 70만원과 "정말 죄송하다"는 말을 남기고 세상을 등졌다. 600원짜리 번개탄 2개, 1500원짜리 숯 1개, 20원짜리 편지지 한 개가 이들이 죽음을 위해 쓴 돈이었다.

30대 신용불량자 두 딸과 60대 어머니는 소득이 끊기며 생활고에 시달리다 극단의 선택을 한다. 박근혜 대통령은 이들의 죽음에 대해 "이분들이 기초수급자 신청을 했거나 관할 구청이나 주민센터에서 상황을 알았더라면 정부의 긴급 복지지원 제도를 통해 여러 지원을 받았을 텐데 그러지 못해 정말 안타깝고 마음이 아프다"고 말했다.

그런데 과연 대통령의 말대로 실상이 그러할까. 어머니 박모씨(61)가 팔을 다쳐 일자리를 잃었을 때 '최소한의 사회안전망'이라는 제도의 혜택을 요청했더라면 살아갈 희망의 끈을 붙잡을 수 있었을까. 박씨 생전으로 돌아가 당시 상황과 현행 복지제도를 토대로 '도움을 청했을 때'를 가정해봤다.

◇'삐끗'했다 내몰린 죽음의 나락

박씨 남편은 12년 전 방광암으로 세상을 떠났다. 남편의 긴 투병생활은 빚을 남겼다. 2005년 남은 세 식구는 강동구 성내동에서 송파구 석촌동으로 이사를 했다. 예전보다 더 열악한 2층 단독주택에 딸린 반지하방이었다.

2005년 보증금 500만원에 월세 38만원으로 계약한 집의 월세는 지난해 1월 50만원으로 올랐다. 식당일을 하며 한 달에 120만~150만원 가량을 벌었던 박씨가 감당하기엔 벅찬 액수였다.

월세에 공과금까지 한 달에 60만~70만원을 주거비로 내고 나면 세 식구가 먹고 살 돈은 50만~80만원에 불과했다. 하루하루 먹고 살기 빠듯한 삶의 연속이어도 박씨는 자존심을 지키기 위해 노력했다.

위기는 갑작스레 다가왔다. 박씨는 지난달 일을 마치고 퇴근하는 길에 넘어져 팔을 다쳤고 식당일을 그만둘 수밖에 없었다. 큰딸 김모씨(36)는 당뇨와 고혈압을 앓는 환자라 일하기가 어렵다. 작은딸 김모씨(33)는 편의점에서 간간이 아르바이트를 한 적이 있다. 두 딸 모두 신용불량자다.

◇"4대보험·기초생활보장 있으면 뭐하나…" 비껴가는 사회안전망

박씨는 주민센터를 찾아 생계가 막막한데 기초수급 대상이 되는지 물었다. 그러나 국가는 박씨의 손을 잡아주지 않았다. 현행 제도는 국민기초생활보장법에 따라 최저생계비 이하로 생활하는 가구에 생계와 의료, 주거, 교육 등을 통합 지원한다.

최저생계비의 120%(4인 가구 기준 196만원)까지에 해당되는 차상위 계층은 현금 이외의 지원을 받을 수 있다. 그러나 월 100만원이 조금 넘는 돈으로 생활했던 세 모녀는 국민기초생활보장제도 테두리 밖에 방치됐다. 부양의무자 조항 때문이었다. 법은 두 딸이 근로능력이 있다고 판단해 매몰차게 지원을 거부했다.

퇴근하는 길에 다쳤으니 산재보험의 도움을 받을 길을 찾았다. 돌아온 답은 또 다시 '불가능'. 공무원, 사립학교 교직원, 군인 같은 특수직역 종사자가 아닌데다 사업주가 출퇴근용으로 제공한 교통수단을 이용하다 다친 게 아니기 때문이다. 식당 종업원에게 출퇴근 교통수단을 제공할리 만무하다.

다쳐서 일을 못하니 실업급여는 받을 수 있지 않을까. 실업급여는 다친 몸이 나아서 구직활동이 가능할 때 수급이 가능하도록 돼 있기 때문에 박씨가 당장 돈을 받을 수 있는 길은 막혀 있다.

◇마지막 가는 길에 쓴 돈은 단돈 2720원

박씨는 한 달에 50만원씩 들어가는 월세와 전기세 같은 공과금 부담이라도 덜 수 없을지 백방으로 찾아봤다. '긴급주거지원'이라는 제도가 있었다. 최저생계비, 재산 등 소득재산기준은 충족시켰지만 이번엔 가구특성기준이라는 장애물을 만났다. 기초수급과 마찬가지로 두 딸이 문제가 됐다. 차라리 가족이 뿔뿔이 흩어져 살았다면 지원이 가능했을지도 모른다.

박씨는 아픈 딸이 치료라도 제대로 받을 수 있기를 바랐다. 이번엔 최소 2달 이상의 의료기록이 없다는 게 문제였다. 만성 당뇨와 고혈압을 앓고 있지만 돈이 없어 병원에 가지 못했더니 의료기록이 없다고 아픈 것도 인정해주지 않았다.

박씨가 월세 50만원, 공과금 10만~20만원, 아픈 딸의 치료비를 지원받을 곳을 찾아다니는 순간에도 두 딸은 빚을 갚으라는 갖은 독촉과 협박에 시달렸다. 최소한의 존엄마저 위협받는 상황에서 세 식구가 기댈 곳은 어디에도 없었다.

박씨는 결국 두 딸과 생을 마감하기로 결심하고 편의점으로 향했다. 세 식구가 죽음을 준비하는 데 쓴 돈은 2720원이었다. 지난달 26일 저녁 8시30분. 집주인이 전기요금 분담금을 알리려고 세 모녀를 찾았지만 이들은 싸늘한 주검으로 발견됐다.

◇대통령도 모르는 실상…내밀어도 누구 하나 잡아주지 않는 손

전문가들은 세 모녀가 도움을 요청했다 하더라도 우리사회의 사회안전망 시스템으로는 아무런 도움을 줄 수가 없다고 잘라 말한다. 오히려 "도움을 요청했더라면 더 큰 절망만 느꼈을 것"이라고 입을 모았다. 세 모녀의 극단적 선택이 결코 제도를 몰라 신청을 못했다거나 홍보가 부족한 때문이 아니라는 것이다.

류정순 한국빈곤문제연구소 공동대표는 "복지 선진국에선 이 사람들에게 월세 50만원을 내고 살라고 방치하지도 않았겠지만 우리나라에선 긴급주거지원 제도를 신청했더라도 될 가능성이 없다"며 "열심히 살아보려다 실수로 넘어져 다친 사람들에 대해 아무런 안전망도 작동하고 있지 않다는 걸 보여준 사례"라고 지적했다.

김윤영 빈곤사회연대 사무국장은 "부양의무자 기준, 근로능력 등 때문에 복지제도의 근처에도 가보지 못하고 거절당하는 이들이 100만명이 넘는다"며 "더 이상 예산이나 전달체계, 부정수급을 핑계로 죽어가는 이들을 방관해선 안된다"고 말했다.

http://media.daum.net/issue/612/newsview?issueId=612&newsid=20140305051604830

[이 게시물은 충북광역자활센터님에 의해 2016-01-24 19:37:17 복지동향에서 이동 됨]